Контроль за уровнем развития быстроты и скоростно-силовых качеств у волейболистов различной квалификации

Для решения задач оптимального управления подготовкой спортивных резервов необходимо систематически оценивать изменения функционального состояния, уровня подготовки, соответствие тренировочных нагрузок адаптационным возможностям спортсменов в течение всего периода подготовки. Информацию об этих изменениях можно получить, применяя научно обоснованную систему контрольных испытаний и нормативов, показателей функционального состояния, являющихся, по сути, системой комплексного контроля в управлении подготовкой спортсменов. Как отмечает В.М.Зациорский, такая система, кроме сбора необходимой информации, должна включать в себя сопоставление с имеющимися данными и последующий анализ. {LINKS}

Известно, что волейболисты должны обладать большим запасом двигательных умений и навыков, быть всесторонне подготовленными к различным видам мышечной деятельности. Согласно концепции профессора Набатниковой М.Я. (1982) успех в многолетней подготовке спортсмена может быть обеспечен лишь при условии реализации принципа соразмерности развития основных физических качеств.

Учитывая, что эффективность технико-тактических действий волейболистов лимитируется уровнем развития быстроты и скоростно-силовых качеств, была поставлена задача: выявить параметры развития быстроты и скоростно-силовых качеств, необходимые для выполнения нормативов в волейболе от III разряда до мастера спорта. С целью решения данной задачи были проведены исследования 96 спортсменов. Для определения уровня развития быстроты применялось такое контрольное упражнение: игрок перемещается от середины лицевой линии волейбольной площадки последовательно к каждой из семи отметок (обозначенных набивными мячами), касаясь ее рукой и возвращаясь в исходное положение-время фиксируется секундомером. Это контрольное испытание в специальной литературе получило название-бег "елочка" (Ю.Д.Железняк, 1970). Об уровне скоростно-силовой подготовленности волейболистов судили по результатам в метании набивного мяча (весом 1 кг) двумя руками из-за головы в положении сидя на полу и в прыжке, а также по прыжку в высоту с места, определяемому с помощью методики В.М.Абалакова (1966). Регистрировался лучший результат из трех попыток (табл. 1).

Таблица 1

Уровни развития быстроты и скоростно-силовых качеств у волейболистов различной квалификации

|

Виды контрольных испытаний (тестов) |

Мастер спорта |

I разряд |

II разряд |

III разряд |

|

X± m(М) |

X± m(М) |

X± m(М) |

X± m(М) | |

|

Бег "елочка", с. Метание набивного мяча весом 1кг: сидя в прыжке Прыжок в высоту с места, см |

26.03± 0.16 8.25± 0.18 12.96± 0.21 49.37± 0.64 |

25.18± 0.12 7.98± 0.16 12.53± 0.24 47.66± 1.07 |

28.5± 0.15 7.51± 0.08 12.43± 0.17 48.9± 0.44 |

29.7± 0.12 6.09± 0.09 9.03± 0.17 44.18± 0.47 |

|

Рис. 1. Метание набивного мяча сидя. |

Рис. 2. Метание набивного мяча в прыжке. |

|

Рис. 3. Прыжок в высоту с места. |

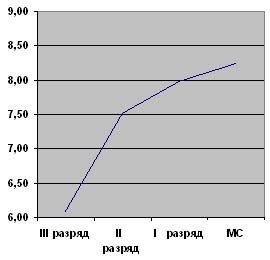

Рис. 4. Динамика развития быстроты перемещений. |

Рассматривая результаты исследований, приведенные в таблице 1, видно, что с ростом квалификации у волейболистов улучшается быстрота перемещений в беге "елочка" с 29,7 с. у спортсменов III разряда до 25,18 с. у спортсменов I разряда и снижается до 26,03 у мастеров спорта. При этом отмечается стабилизация данного показателя на уровне III и II разрядов и наибольший прирост у перворазрядниц (Рис. 4).

Исследования уровня развития скоростно-силовых качеств дали такие результаты: метание набивного мяча сидя показало статистически значимое улучшение от III разряда до мастера спорта, наибольший прирост в этом контрольном испытании заметен на уровне от III до II разряда и равномерно изменяется от II разряда до мастера спорта. (Рис. 1.).

В тесте "метание набивного мяча в прыжке" наблюдается такая же закономерность. (Рис. 2.).

Характеризуя контрольное испытание "прыжок в высоту с места" нужно отметить такие особенности: от III до II спортивного разряда происходит закономерный рост с 44,18 см до 48,9 см, но к уровню I разряда этот показатель падает до 47,66 см, а у мастеров спорта снова растет, достигая 49,37 см.

Великая педагогика:

Экспериментально-практическая работа по развитию динамической координации в

пространстве незрячих и частичновидящих детей

В рижском специализированном детском дошкольном учреждении № 204 в 1990-1991 учебном году впервые открылась группа для незрячих и частичновидящих детей. Ее посещали 7 детей. 1. Оля Д. 5л. атрофия зрительных нервов, тотальная слепота. 2. Дима Н.3г. ретролентальная фиброплазия, тотальная слепота. 3. ...

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся по

иностранному языку на среднем этапе обучения

В §2 главы 2 были названы некоторые типичные недостатки в организации самостоятельной работы учащихся по иностранному языку. Анализ методической литературы по данной проблеме, а также практические наблюдения позволили предположить, что работа по устранению этих недостатков и созданию предпосылок дл ...

Влияние мотивации на учебный процесс

Поскольку в рамках нашего исследования проверяется гипотеза о связи мотивации с уверенностью в знаниях, существует необходимость рассмотреть это понятие в теоретическом анализе дипломной работы. Существует большое количество разновидностей мотивации, но мы подробнее остановимся только на внутренней ...

Категории

- Главная

- Планирование образовательного процесса

- Индивидуальное развитие детей-сирот

- Современные технологии обучения

- Инновация и новизна в педагогике

- Самоопределение старшеклассников

- Активные методы обучения

- Педагогическая информация